[0005]

[0005]

l’histoire. En autrui nous saisissons immédiatement la conduite. Lorsqu’on veut connaître

l’homme, pénétrer l’univers de ses sentiments, analyser les caractères, prévoir les conduites,

décrire les opérations de connaissance, en un mot constituer une “psychologie” dans le sens le

plus large du terme, il y a donc deux domaines à explorer. Le premier est révélé à l’individu

par lui-même: il l’accompagne toujours, il est sa propre histoire immédiatement éprouvée

comme sienne. Le second est révélé par autrui. Il est saisi à travers les attitudes, les gestes et

les conduites.

I

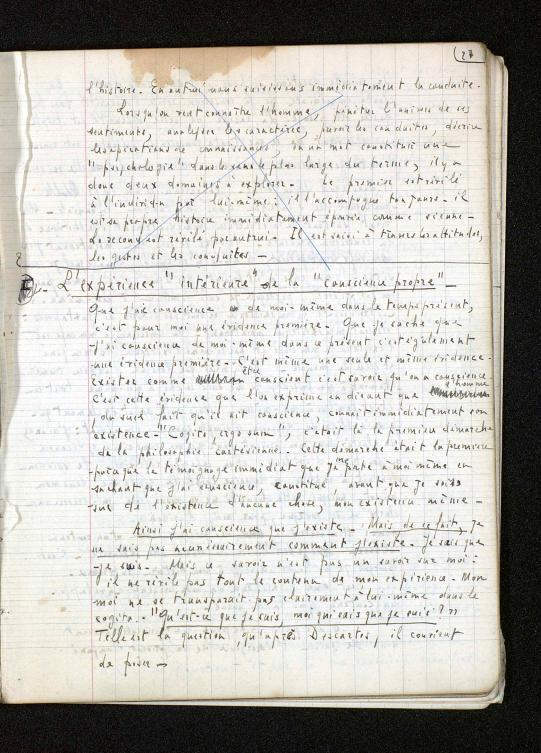

L’expérience "intérieure" de la "conscience propre"

Que j’aie conscience de moi-même dans le temps présent, c’est pour moi une évidence première. Que je sache que j’ai conscience de moi-même dans ce présent c’est également une évidence première. C’est même une seule et même évidence. Exister comme être conscient c’est savoir qu’on a conscience. C’est cette évidence que l’on exprime en disant que l’homme, du seul fait qu’il ait conscience, connaît immédiatement son existence. "Cogito, ergo sum", c’était là la première démarche de la philosophie cartésienne. Cette démarche était la première parce que le témoignage immédiat que je me porte à moi-même en sachant que j’ai conscience, constitue, avant que je sois sûr de l’existence d’aucune chose, mon existence même.

Ainsi j’ai conscience que j’existe. Mais de ce fait, je ne sais pas nécessairement comment j’existe. Je sais que je suis. Mais ce savoir n’est pas un savoir sur moi : il ne révèle pas tout le contenu de mon expérience. Mon moi ne se transparaît pas clairement à lui-même dans le cogito. "Qu’est-ce que je suis, moi qui sais que je suis ?". Telle est la question, qu’après Descartes, il convient de poser.

[0006]

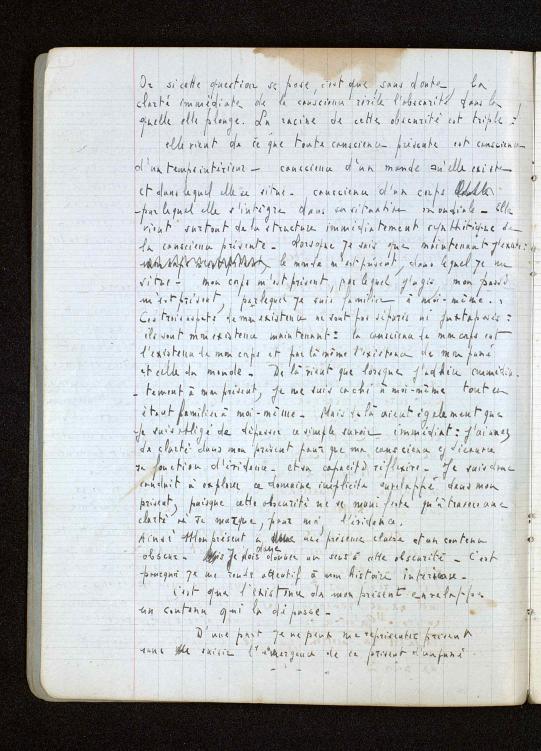

Or si cette question se pose, c’est que, sans doute, la clarté immédiate de la conscience révèle

l’obscurité dans laquelle elle plonge. La racine de cette obscurité est triple : elle vient de ce

que toute conscience présente est conscience d’un temps intérieur, conscience d’un monde où

elle existe et dans lequel elle se situe, conscience d’un corps par lequel elle s’intègre dans sa

situation mondaine. Elle vient surtout de la structure immédiatement synthétique de la

conscience présente. Lorsque je sais que maintenant j’existe : le monde m’est présent, dans

lequel je me situe, mon corps m’est présent, par lequel j’agis, mon passé m’est présent, par

lequel je suis familier à moi-même. Ces trois aspects de mon existence ne sont pas séparés ni

juxtaposés : ils sont mon existence maintenant : la conscience de mon corps est l’existence de

mon corps et par là même l’existence de mon passé et celle du monde. De là vient que lorsque

j’adhère immédiatement à mon présent, je me suis caché à moi-même tout en étant familier à

moi-même. Mais de là vient également que je suis obligé de dépasser ce simple savoir

immédiat : j’ai assez de clarté dans mon présent pour que ma conscience y découvre sa

fonction d’évidence, et sa capacité réflexive. Je suis donc conduit à explorer ce domaine

implicite enveloppé dans mon présent, puisque cette obscurité ne se manifeste qu’à travers

une clarté où je marque, pour moi, l’évidence.

[0006]

Or si cette question se pose, c’est que, sans doute, la clarté immédiate de la conscience révèle

l’obscurité dans laquelle elle plonge. La racine de cette obscurité est triple : elle vient de ce

que toute conscience présente est conscience d’un temps intérieur, conscience d’un monde où

elle existe et dans lequel elle se situe, conscience d’un corps par lequel elle s’intègre dans sa

situation mondaine. Elle vient surtout de la structure immédiatement synthétique de la

conscience présente. Lorsque je sais que maintenant j’existe : le monde m’est présent, dans

lequel je me situe, mon corps m’est présent, par lequel j’agis, mon passé m’est présent, par

lequel je suis familier à moi-même. Ces trois aspects de mon existence ne sont pas séparés ni

juxtaposés : ils sont mon existence maintenant : la conscience de mon corps est l’existence de

mon corps et par là même l’existence de mon passé et celle du monde. De là vient que lorsque

j’adhère immédiatement à mon présent, je me suis caché à moi-même tout en étant familier à

moi-même. Mais de là vient également que je suis obligé de dépasser ce simple savoir

immédiat : j’ai assez de clarté dans mon présent pour que ma conscience y découvre sa

fonction d’évidence, et sa capacité réflexive. Je suis donc conduit à explorer ce domaine

implicite enveloppé dans mon présent, puisque cette obscurité ne se manifeste qu’à travers

une clarté où je marque, pour moi, l’évidence.

Ainsi mon présent a une présence claire et un contenu obscur. Je dois donc donner un sens à cette obscurité. C’est pourquoi je me rends attentif à mon histoire intérieure. C’est que l’existence de mon présent enveloppe un contenu qui la dépasse.

D’une part, je ne peux me représenter présent sans saisir l’émergence de ce présent

d’un passé

[0007]

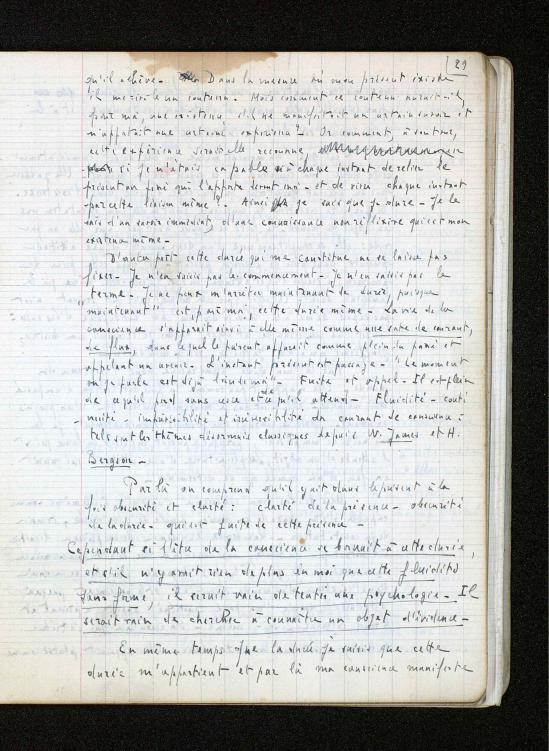

qu’il achève. Dans la mesure où mon présent existe, il me révèle un contenu.

Mais comment ce contenu aurait-il pour moi, une existence, s’il ne manifestait un certain

savoir et n’apportait une certaine expérience ? Or comment, à son tour, cette expérience serait-

elle reconnue, si je n’étais capable à chaque instant de relier le présent au passé qui l’apporte

devant moi – et de vivre chaque instant par cette liaison même ? Ainsi je sais que je dure. Je le

sais d’un savoir immédiat, d’une connaissance non réflexive qui est mon existence même.

D’autre part cette durée qui me constitue ne se laisse pas fixer. Je n’en saisis pas le

commencement. Je n’en saisis pas le terme. Je ne peux m’arrêter maintenant de durer, puisque

"maintenant" est, pour moi, cette durée même. La vie de la conscience s’apparaît ainsi à elle-

même comme une sorte de courant de flux , dans lequel le présent apparaît comme plein du

passé et appelant un avenir. L’instant présent est passage. "Le moment où je parle est déjà

loin de moi". Fuite et appel. Il est plein de ce qu’il perd sans cesse et de ce qu’il attend.

Fluidité – continuité – imprévisibilité et irréversibilité du courant de conscience – tels sont les

thèmes désormais classiques depuis W. James et H. Bergson.

[0007]

qu’il achève. Dans la mesure où mon présent existe, il me révèle un contenu.

Mais comment ce contenu aurait-il pour moi, une existence, s’il ne manifestait un certain

savoir et n’apportait une certaine expérience ? Or comment, à son tour, cette expérience serait-

elle reconnue, si je n’étais capable à chaque instant de relier le présent au passé qui l’apporte

devant moi – et de vivre chaque instant par cette liaison même ? Ainsi je sais que je dure. Je le

sais d’un savoir immédiat, d’une connaissance non réflexive qui est mon existence même.

D’autre part cette durée qui me constitue ne se laisse pas fixer. Je n’en saisis pas le

commencement. Je n’en saisis pas le terme. Je ne peux m’arrêter maintenant de durer, puisque

"maintenant" est, pour moi, cette durée même. La vie de la conscience s’apparaît ainsi à elle-

même comme une sorte de courant de flux , dans lequel le présent apparaît comme plein du

passé et appelant un avenir. L’instant présent est passage. "Le moment où je parle est déjà

loin de moi". Fuite et appel. Il est plein de ce qu’il perd sans cesse et de ce qu’il attend.

Fluidité – continuité – imprévisibilité et irréversibilité du courant de conscience – tels sont les

thèmes désormais classiques depuis W. James et H. Bergson.

Par là on comprend qu’il y ait dans le présent à la fois obscurité et clarté : clarté de la présence – obscurité de la durée – qui est fuite de cette présence.

Cependant si l’être de la conscience se bornait à cette durée, et s’il n’y avait rien de plus en moi que cette fluidité sans forme, il serait vain de tenter une psychologie. Il serait vain de chercher à connaître un objet d’évidence.

En même temps que la durée je saisis que cette durée m’appartient et par là ma

conscience manifeste

[0008]

une autre fonction, une autre forme de présence, par laquelle elle

arrive à s’attribuer cette durée, et à la vivre comme son histoire intérieure.

[0008]

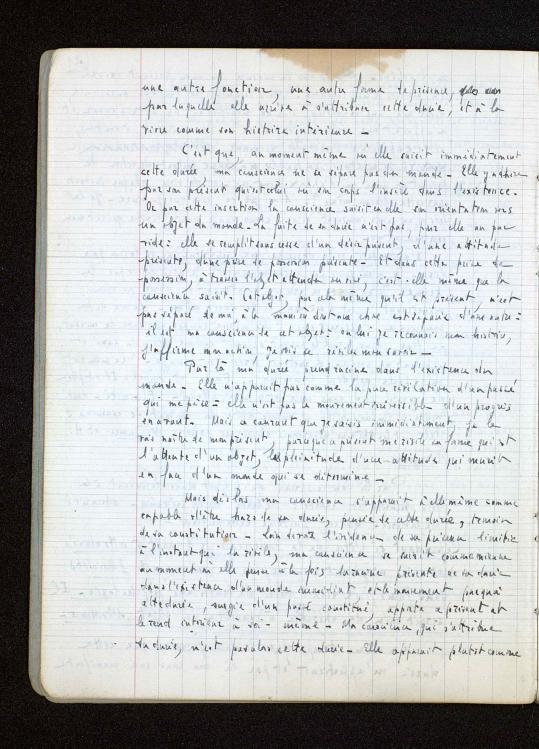

une autre fonction, une autre forme de présence, par laquelle elle

arrive à s’attribuer cette durée, et à la vivre comme son histoire intérieure.

C’est que, au moment même où elle saisit immédiatement cette durée, ma conscience ne se sépare pas du monde. Elle y adhère par son présent qui est celui où son corps l’insère dans l’existence. Or, par cette insertion, la conscience saisit en elle son orientation vers un objet du monde. La fuite de sa durée n’est pas, pour elle un pur vide : elle se remplit sans cesse d’un désir présent, d’une attitude présente, d’une prise de possession présente. Et dans cette prise de possession, à travers l’objet attendu ou visé, c’est elle-même que la conscience saisit. Cet objet, par cela même qu’il est présent, n’est pas séparé de moi, à la manière dont une chose est séparée d’une autre : il est ma conscience de cet objet : en lui je reconnais mon histoire, j’affirme mon action, je vois se révéler mon savoir.

Par là ma durée prend racine dans l’existence du monde. Elle n’apparaît pas comme la pure révélation d’un passé qui me pèse : elle n’est pas le mouvement irréversible d’un progrès en avant. Mais ce courant que je saisis immédiatement, je le vois naître de mon présent, parce que ce présent me révèle sa forme qui est l’attente d’un objet, la plénitude d’une attitude qui mûrit en face d’un monde qui se détermine.

Mais dès lors ma conscience s’apparaît à elle-même comme capable d’être hors de sa

durée, pensée de cette durée, témoin de sa constitution. Loin de voir l’évidence de sa présence

limitée à l’instant qui la révèle, ma conscience se saisit comme mienne au moment où elle

pense à la fois la racine présente de sa durée dans l’existence d’un monde immédiat, et le

mouvement par quoi cette durée, surgie d’un passé constitué, apporte ce présent et le rend

intérieur à soi-même. Ma conscience, qui s’attribue sa durée, n’est pas alors cette durée. Elle

apparaît plutôt comme

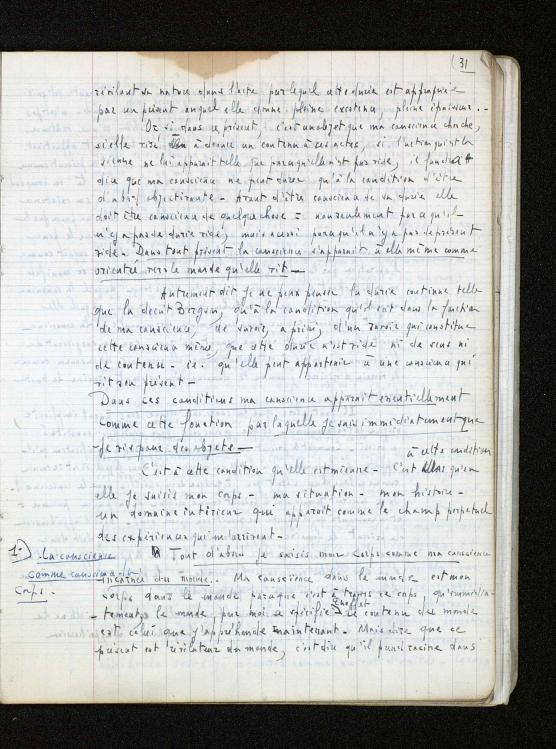

[0009]

révélant sa nature dans l’acte par lequel cette durée est

appropriée par un présent auquel elle donne pleine existence, pleine épaisseur.

[0009]

révélant sa nature dans l’acte par lequel cette durée est

appropriée par un présent auquel elle donne pleine existence, pleine épaisseur.

Or si dans ce présent, c’est un objet que ma conscience cherche, si elle vise à donner un contenu à ses actes, si l’action qui est la sienne ne lui apparaît telle que parce qu’elle n’est pas vide, il faudrait dire que ma conscience ne peut durer qu’à la condition d’être d’abord objectivante. Avant d’être conscience de sa durée elle doit être conscience de quelque chose : non seulement parce qu’il n’y a pas de durée vide, mais aussi parce qu’il n’y a pas de présent vide. Dans tout présent la conscience s’apparaît à elle-même comme orientée vers le monde qu’elle vit.

Autrement dit je ne peux penser la durée continue telle que la décrit Bergson, qu’à la condition qu’il soit dans la fonction de ma conscience, de savoir, a priori, d’un savoir qui constitue cette conscience même, que cette durée n’est vide ni de sens ni de contenu – i.e. qu’elle peut appartenir à une conscience qui vit son présent.

Dans ces conditions ma conscience apparaît essentiellement comme cette fonction par laquelle je sais immédiatement que je vis pour des objets.

C’est à cette condition qu’elle est mienne. C’est à cette condition qu’en elle je saisis mon corps – ma situation – mon histoire – un domaine intérieur qui apparaît comme le champ perpétuel des expériences qui m’arrivent.

1°) La conscience comme conscience du corps.

Tout d’abord je saisis mon corps comme ma conscience incarnée du monde. Ma conscience

dans le monde est mon corps dans le monde parce que c’est à travers ce corps,

qu’immédiatement, le monde, pour moi, se spécifie. En effet, le contenu du monde est celui

que j’appréhende maintenant. Mais dire que ce présent est révélateur du monde, c’est dire

qu’il prend racine dans

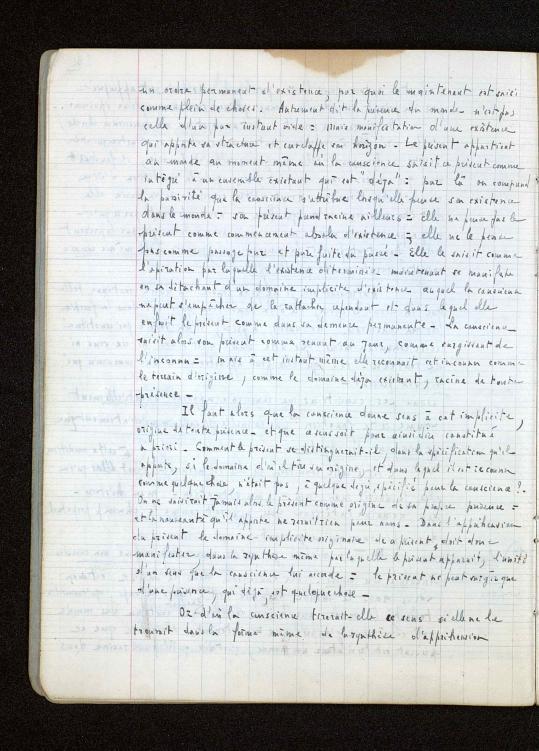

[0010]

un ordre permanent d’existence, par quoi le maintenant est saisi

comme plein de choses. Autrement dit la présence du monde – n’est pas celle d’un pur instant

vide : mais manifestation d’une existence qui apporte sa structure et enveloppe son horizon.

Le présent appartient au monde au moment même où la conscience saisit ce présent comme

intégré à un ensemble existant qui est “ déjà ” : par là on comprend la passivité que la

conscience s’attribue lorsqu’elle pense son existence dans le monde : son présent prend racine

ailleurs : elle ne pense pas le présent comme commencement absolu d’existence : elle ne le

pense pas comme passage pur et pure fuite du passé. Elle le saisit comme l’opération par

laquelle l’existence déterminée maintenant se manifeste en se détachant d’un domaine

implicite d’existence auquel la conscience ne peut s’empêcher de la rattacher cependant et

dans lequel elle enfouit le présent comme dans sa demeure permanente. La conscience saisit

alors son présent comme venant au jour, comme surgissant de l’inconnu : mais à cet instant

même elle reconnaît cet inconnu comme le terrain d’origine, comme le domaine déjà existant,

racine de toute présence.

[0010]

un ordre permanent d’existence, par quoi le maintenant est saisi

comme plein de choses. Autrement dit la présence du monde – n’est pas celle d’un pur instant

vide : mais manifestation d’une existence qui apporte sa structure et enveloppe son horizon.

Le présent appartient au monde au moment même où la conscience saisit ce présent comme

intégré à un ensemble existant qui est “ déjà ” : par là on comprend la passivité que la

conscience s’attribue lorsqu’elle pense son existence dans le monde : son présent prend racine

ailleurs : elle ne pense pas le présent comme commencement absolu d’existence : elle ne le

pense pas comme passage pur et pure fuite du passé. Elle le saisit comme l’opération par

laquelle l’existence déterminée maintenant se manifeste en se détachant d’un domaine

implicite d’existence auquel la conscience ne peut s’empêcher de la rattacher cependant et

dans lequel elle enfouit le présent comme dans sa demeure permanente. La conscience saisit

alors son présent comme venant au jour, comme surgissant de l’inconnu : mais à cet instant

même elle reconnaît cet inconnu comme le terrain d’origine, comme le domaine déjà existant,

racine de toute présence.

Il faut alors que la conscience donne sens à cet implicite, origine de toute présence, et que ce sens soit pour ainsi dire constitué a priori. Comment le présent se distinguerait-il, dans la spécification qu’il apporte, si le domaine d’où il tire son origine, et dans lequel il est reconnu comme quelque chose, n’était pas, à quelque degré, spécifié pour la conscience ? On ne saisirait jamais alors le présent comme origine de sa propre présence, et la nouveauté qu’il apporte ne serait rien pour nous. Dans l’appréhension du présent, le domaine implicite originaire de ce présent doit donc manifester, dans la synthèse même par laquelle le présent apparaît, l’unité d’un sens que la conscience lui accorde : le présent ne peut surgir que d’une présence, qui déjà, est quelque chose.

Or d’où la conscience tirerait-elle ce sens si elle ne le trouvait dans la forme même de

la synthèse d’appréhension

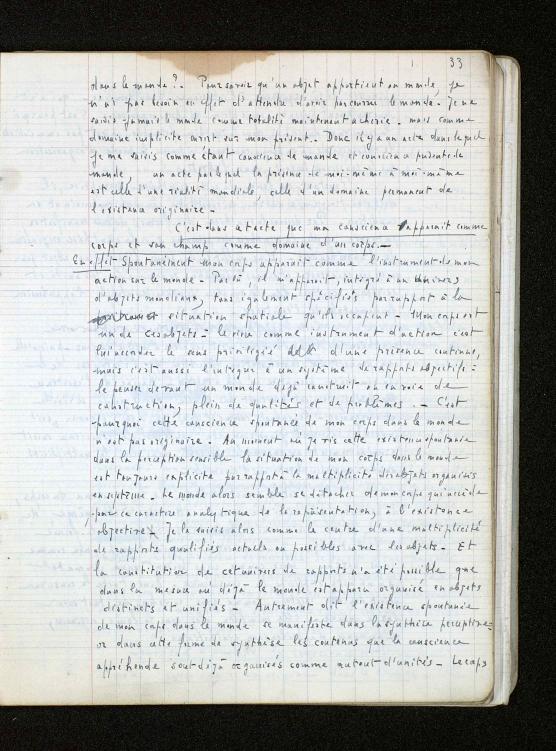

[0011]

dans le monde ? Pour savoir qu’un objet appartient au

monde, je n’ai pas besoin en effet d’attendre d’avoir parcouru le monde. Je ne saisis jamais le

monde comme totalité maintenant achevée – mais comme domaine implicite ouvert sur mon

présent. Donc il y a un acte dans lequel je me saisis comme étant conscience de monde et

conscience présente de monde, un acte par lequel la présence de moi-même à moi-même est

celle d’une réalité mondaine, celle d’un domaine permanent de l’existence originaire.

[0011]

dans le monde ? Pour savoir qu’un objet appartient au

monde, je n’ai pas besoin en effet d’attendre d’avoir parcouru le monde. Je ne saisis jamais le

monde comme totalité maintenant achevée – mais comme domaine implicite ouvert sur mon

présent. Donc il y a un acte dans lequel je me saisis comme étant conscience de monde et

conscience présente de monde, un acte par lequel la présence de moi-même à moi-même est

celle d’une réalité mondaine, celle d’un domaine permanent de l’existence originaire.

C’est dans cet acte que ma conscience apparaît comme corps et son champ comme domaine du corps.

En effet, spontanément, mon corps apparaît comme l’instrument de mon action sur le monde.

Par là, il m’apparaît, intégré à un univers d’objets mondains, tous également spécifiés par

rapport à la situation spatiale qu’ils occupent. Mon corps est un de ces objets : le vivre comme

instrument d’action c’est lui accorder le sens privilégié d’une présence continue, mais c’est

aussi l’intégrer à un système de rapports objectifs : le penser devant un monde déjà construit

ou en voie de construction, plein de qualités et de problèmes. C’est pourquoi cette conscience

spontanée de mon corps dans le monde n’est pas originaire. Au moment où je vis cette

existence spontanée dans la perception sensible, la situation de mon corps dans le monde est

toujours explicite par rapport à la multiplicité des objets organisés en système. Le monde alors

semble se détacher de mon corps qui accède, par ce caractère analytique de la représentation, à

l’existence objective. Je le saisis alors comme le centre d’une multiplicité de rapports qualifiés

actuels ou possibles avec les objets. Et la constitution de cet univers de rapports n’a été

possible que dans la mesure où déjà le monde est apparu organisé en objets distincts et unifiés.

Autrement dit, l’existence spontanée de mon corps dans le monde se manifeste dans la

synthèse perceptive, or dans cette forme de synthèse les contenus que la conscience

appréhende sont déjà organisés comme autant d’unités. Le corps

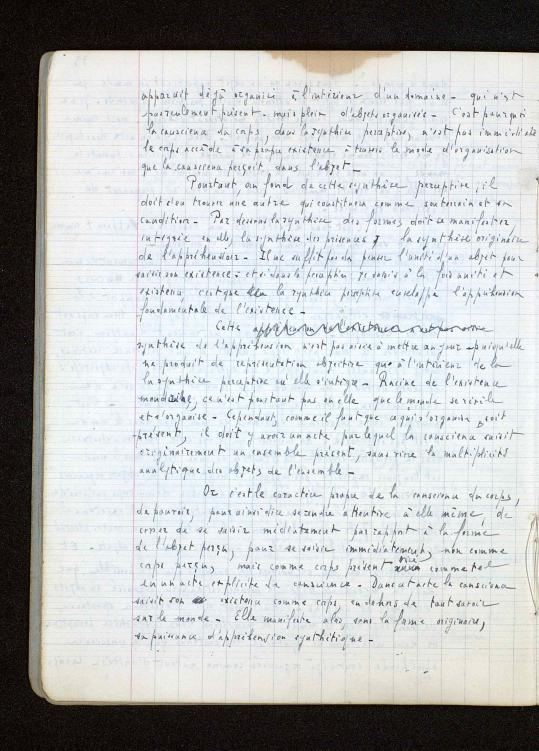

[0012]

apparaît déjà organisé à

l’intérieur d’un domaine , qui n’est pas seulement présent, mais plein d’objets. C’est pourquoi

la conscience du corps, dans la synthèse perceptive, n’est pas immédiate : le corps accède à sa

propre existence à travers le mode d’organisation que la conscience perçoit dans l’objet.

[0012]

apparaît déjà organisé à

l’intérieur d’un domaine , qui n’est pas seulement présent, mais plein d’objets. C’est pourquoi

la conscience du corps, dans la synthèse perceptive, n’est pas immédiate : le corps accède à sa

propre existence à travers le mode d’organisation que la conscience perçoit dans l’objet.

Pourtant, au fond de cette synthèse perceptive, il doit s’en trouver une autre qui constituera comme son terrain et sa condition. Par-dessous la synthèse des formes doit se manifester, intégrée en elle, la synthèse des présences : la synthèse originaire de l’appréhension. Il ne suffit pas de penser l’unité d’un objet pour saisir son existence : et si, dans la perception, je saisis à la fois unité et existence, c’est que la synthèse perceptive enveloppe l’appréhension fondamentale de l’existence.

Cette synthèse de l’appréhension n’est pas aisée à mettre au jour puisqu’elle ne produit de représentation objective qu’à l’intérieur de la synthèse perceptive où elle s’intègre. Racine de l’existence mondaine, ce n’est pourtant pas en elle que le monde se révèle et s’organise. Cependant, comme il faut que ce qui s’organise soit présent, il doit y avoir un acte par lequel la conscience saisit originairement un ensemble présent, sans vivre la multiplicité analytique des objets de l’ensemble.

Or c’est le caractère propre de la conscience du corps, de pouvoir, pour ainsi dire se rendre attentive à elle-même, de cesser de se saisir médiatement par rapport à la forme de l’objet perçu, pour se saisir immédiatement, non comme corps perçu, mais comme corps présent visé comme tel en un acte explicite de conscience. Dans cet acte, la conscience saisit son existence comme corps, en dehors de tout savoir sur le monde. Elle manifeste alors, sous la forme originaire, sa puissance d’appréhension synthétique.

[0013]

En effet, lorsque je vise par un acte explicite de conscience un objet du monde, mon acte de

visée intègre à un plus haut degré encore l’objet dans le domaine perceptif. La synthèse

perceptive s’achève dans cet acte explicite. L’objet apparaît alors avec la totalité de son sens

et le savoir sur cet objet ne se constitue pour moi que dans cet acte qui élucide son contenu et

son lien à l’univers objectif. Autrement dit, l’attention à l’objet constitue son objectivité.

Au contraire, lorsque je vise mon corps par un acte explicite, le monde s’efface comme

univers organisé. Il semble que dans cet acte la conscience, sans perdre sa fonction objective,

vise, au lieu d’objets explicites, le terrain fondamental de toute existence mondaine. Il faut

penser alors qu’il se révèle à elle une forme d’existence privilégiée et irréductible.

[0013]

En effet, lorsque je vise par un acte explicite de conscience un objet du monde, mon acte de

visée intègre à un plus haut degré encore l’objet dans le domaine perceptif. La synthèse

perceptive s’achève dans cet acte explicite. L’objet apparaît alors avec la totalité de son sens

et le savoir sur cet objet ne se constitue pour moi que dans cet acte qui élucide son contenu et

son lien à l’univers objectif. Autrement dit, l’attention à l’objet constitue son objectivité.

Au contraire, lorsque je vise mon corps par un acte explicite, le monde s’efface comme

univers organisé. Il semble que dans cet acte la conscience, sans perdre sa fonction objective,

vise, au lieu d’objets explicites, le terrain fondamental de toute existence mondaine. Il faut

penser alors qu’il se révèle à elle une forme d’existence privilégiée et irréductible.

Ainsi mon corps m’accompagne toujours. Mais au moment où je vise explicitement sa présence, non seulement je saisis qu’il m’accompagne, mais je sens aussi en lui l’origine et la racine de toute existence. Au moment où je le vise, je comprends que je ne peux échapper à sa présence : moi-même je me vis alors comme constitué par cette présence. Alors, même si je ne sais pas ce que je suis, même si aucune action orientée d’une manière spécifiée vers un objet du monde ne vient révéler le champ de ce qui m’appartient, je sais cependant que je suis moi : moi global, non distingué, mais présent. Cette présence de moi-corps se saisit donc pour elle- même. Il n’y a pas de sens qui me révèle mon corps : je ne le vois ni ne l’entend. Sa totalité est présentée d’une manière originaire au-delà de toutes spécifications révélées par les organes des sens.

Conscience d’un corps, la conscience est donc, par là même, conscience de son origine

dans le monde. Elle

[0014]

saisit pour elle, dans son corps, le signe originaire d’une présence

synthétique, présence qui se manifeste en se retenant elle même, en constituant le domaine de

sa propre révélation ; mais présence qui n’a pas besoin, pour se donner, de se diversifier en

objets et en actes. On voit par là que, dans son corps même, la conscience s’affirme comme

fonction synthétique et objectivante : ce corps qui m’est présenté comme mien, n’est pas une

chose parmi d’autres : son existence ne se réduit pas à celles de ses composantes anatomiques

ou de ses fonctions physiologiques. S’il est présent, c’est d’abord qu’il apparaît comme une

totalité organisée présente et que cette totalité organisée renvoie au savoir immédiat d’une

conscience sur elle-même. L’organisation d’un domaine, même passif et immédiat,

d’existence n’est en effet possible que si ce domaine se manifeste en révélant d’abord, comme

unité de son organisation, l’évidence présente de son contenu total. Sans cette condition, le

domaine, disjoint en une multiplicité sans forme, ne se révèlerait jamais comme unité. Or

l’évidence de ce contenu n’est à son tour possible que dans l’expérience d’une conscience qui

vit en retenant son présent. La présence du corps manifeste ainsi la fonction d’évidence de la

conscience, fonction dans laquelle cette évidence est, originairement, présence d’un monde.

[0014]

saisit pour elle, dans son corps, le signe originaire d’une présence

synthétique, présence qui se manifeste en se retenant elle même, en constituant le domaine de

sa propre révélation ; mais présence qui n’a pas besoin, pour se donner, de se diversifier en

objets et en actes. On voit par là que, dans son corps même, la conscience s’affirme comme

fonction synthétique et objectivante : ce corps qui m’est présenté comme mien, n’est pas une

chose parmi d’autres : son existence ne se réduit pas à celles de ses composantes anatomiques

ou de ses fonctions physiologiques. S’il est présent, c’est d’abord qu’il apparaît comme une

totalité organisée présente et que cette totalité organisée renvoie au savoir immédiat d’une

conscience sur elle-même. L’organisation d’un domaine, même passif et immédiat,

d’existence n’est en effet possible que si ce domaine se manifeste en révélant d’abord, comme

unité de son organisation, l’évidence présente de son contenu total. Sans cette condition, le

domaine, disjoint en une multiplicité sans forme, ne se révèlerait jamais comme unité. Or

l’évidence de ce contenu n’est à son tour possible que dans l’expérience d’une conscience qui

vit en retenant son présent. La présence du corps manifeste ainsi la fonction d’évidence de la

conscience, fonction dans laquelle cette évidence est, originairement, présence d’un monde.

2°) Ma conscience est expérience de ma situation dans le monde.

Donc je vois que j’existe et que cette existence manifeste l’évidence d’un corps qui est moi. De là dérive le caractère immédiat de cette expérience, qui est de se situer dans un domaine déjà constitué d’existence.

a) L’appréhension simultanée.

En effet, en mon corps se révèle, sous sa forme originaire, le caractère synthétique de

l’appréhension du monde. Or la propriété de toute appréhension synthétique est l’organisation.

Mais l’organisation n’est possible qu’à la condition que les parties appréhendées coexistent

dans l’unité d’un tout qui les enveloppe, et cette coexistence elle-même suppose la simultanéité

co- présence des actes par lesquels la multiplicité appréhendée se donne comme telle. Si

maintenant nous considérons cette simultanéité coprésence nous voyons qu’elle n’est possible que pour

une conscience objective : i.e. pour

[0015]

une conscience qui n’accède à la représentation de

sa durée qu’à travers la dimension de la dualité

sujet - objet

.

En effet pour

[0015]

une conscience qui n’accède à la représentation de

sa durée qu’à travers la dimension de la dualité

sujet - objet

.

En effet pour  [0016]

pas l’unité déjà spécifiée de la table (cette table déjà constituée avec

son sens) qui peut, en masquant la conscience de la succession, me révéler la simultanéité des

qualités de la table, puisqu’au contraire c’est la possibilité de cette appréhension simultanée

qui rend possible l’unité spécifiée de la table. Il faut donc que, par delà toute spécification

actuelle de l’objet comme un, se constitue comme un champ des simultanéités, un domaine

immédiat des coexistences, dans lequel la conscience puisse projeter l’objet, le voir surgir

avec le sens qu’elle lui donne dans l’acte d’appréhension simultanée. Dans ce domaine elle

prendra elle-même conscience de son acte ; elle pourra en saisir l’origine et appréhender

l’objet non comme créé, mais comme présenté, enrichi cependant de l’appréhension présente.

[0016]

pas l’unité déjà spécifiée de la table (cette table déjà constituée avec

son sens) qui peut, en masquant la conscience de la succession, me révéler la simultanéité des

qualités de la table, puisqu’au contraire c’est la possibilité de cette appréhension simultanée

qui rend possible l’unité spécifiée de la table. Il faut donc que, par delà toute spécification

actuelle de l’objet comme un, se constitue comme un champ des simultanéités, un domaine

immédiat des coexistences, dans lequel la conscience puisse projeter l’objet, le voir surgir

avec le sens qu’elle lui donne dans l’acte d’appréhension simultanée. Dans ce domaine elle

prendra elle-même conscience de son acte ; elle pourra en saisir l’origine et appréhender

l’objet non comme créé, mais comme présenté, enrichi cependant de l’appréhension présente.

Dès lors on doit dire que, du fait même que j’aie conscience immédiate de mon corps dans le monde, ma conscience est celle d’un domaine de simultanéités dans quoi prend racine ce présent immédiat. En effet présence du corps = synthèse = appréhension simultanée de l’unité du corps = constitution préalable d’un champ de coexistences multiples.

Or il est dans la nature de la conscience présente de mettre au jour ce terrain de sa propre objectivité, de trouver en lui l’origine de sa propre vie dans le monde, et la marque de sa situation.

b) Le champ historique et mondain (domaine de coexistence des multiplicités pré-objectives)

En effet dans toute conscience présente est manifestée l’origine de ce présent. C’est une

conséquence des analyses précédentes, dérivant du fait même

[0017]

que tout présent est

révélation originaire du monde pour le corps. Cette origine du présent aura donc un double

caractère ; d’une part elle apparaît comme séparée de mon présent, puisque mon présent ne se

réduit pas à cet instant ponctuel et qu’il est au contraire appréhension d’une simultanéité

d’existences ; son origine apparaîtra par là comme irréductible à la présence qu’il manifeste –

d’autre part elle apparaît comme étant mon présent même, puisque c’est maintenant que je la

saisis comme origine du maintenant.

[0017]

que tout présent est

révélation originaire du monde pour le corps. Cette origine du présent aura donc un double

caractère ; d’une part elle apparaît comme séparée de mon présent, puisque mon présent ne se

réduit pas à cet instant ponctuel et qu’il est au contraire appréhension d’une simultanéité

d’existences ; son origine apparaîtra par là comme irréductible à la présence qu’il manifeste –

d’autre part elle apparaît comme étant mon présent même, puisque c’est maintenant que je la

saisis comme origine du maintenant.

Par là se manifeste d’une manière originaire, c’est-à-dire dans la présence même du corps, ce qu’on pourrait appeler le caractère dialectique de l’existence dans le monde pour la conscience. Etre maintenant, c’est tirer d’ailleurs cette existence et c’est, dans le même acte, voir se manifester la liaison de cet ailleurs et de ce maintenant. C’est en étant tiré hors du présent que je sais que ce présent existe.

De là dérive une conséquence qui nous permet de mieux comprendre le caractère de toute conscience par quoi elle apparaît comme un savoir synthétique concernant des objets d’existence.

En effet, le caractère originaire de cette existence dialectique de la conscience présente, se

manifeste précisément en ceci que cette dialectique est toujours résolue, dans la conscience

immédiate et spontanée du corps propre et de son champ immédiat. C’est maintenant, en

existant et en affirmant cette existence, que je vois se manifester la distance de maintenant et

d’ailleurs. La dialectique de la conscience est concrète en ceci qu’elle ne manifeste la

négativité (ici "l’ailleurs") que dans l’existence pleine du maintenant : et alors elle est déjà

résolue. Mais comment cette résolution est possible ? Elle ne le serait à aucun degré si

l’origine était séparée du présent (qui ne saurait être rien alors). Elle ne le serait pas non plus

si l’origine était le présent même (ce présent ne serait rien d’autre alors qu’un pur néant). Pour

qu’elle soit

[0018]

résolue, il faut sans doute (et c’est ce qui n’apparaît peut être pas à la

conscience spontanée) qu’une organisation synthétique accompagne tout présent, que cette

organisation constitue un domaine immédiat, objet de cette même conscience présente, dans

quoi l’aspect négatif et l’aspect plein puissent être saisis comme renvoyant à la même unité (et

par quoi, dès lors, le présent lui-même, puisse-être objectivement et spontanément

[0018]

résolue, il faut sans doute (et c’est ce qui n’apparaît peut être pas à la

conscience spontanée) qu’une organisation synthétique accompagne tout présent, que cette

organisation constitue un domaine immédiat, objet de cette même conscience présente, dans

quoi l’aspect négatif et l’aspect plein puissent être saisis comme renvoyant à la même unité (et

par quoi, dès lors, le présent lui-même, puisse-être objectivement et spontanément

Si donc le présent est plein, c’est qu’il dérive d’une origine ; mais cette origine elle-même

est enveloppée avec le présent en un savoir synthétique par lequel elle peut se rapporter à ce

présent et être retenue en lui.

Or il apparaît que le domaine de ce savoir synthétique, que nous pourrons appeler champ fondamental de l’existence , ne se confond ni avec la pure succession du temps empirique, ni corrélativement avec la coexistence spatiale telle qu’elle est saisie dans la perception.

Il ne se confond pas avec la succession empirique parce que dans l’expérience

de sa temporalité empirique la conscience éprouve sa propre passivité, et elle

l’éprouve comme effacement de son origine et enfouissement de son présent.

Lorsque je m’aperçois que j’existe là, maintenant, et que je m’absorbe dans la tâche

que le monde m’apporte, j’éprouve le temps comme situé au-delà de l’objet auquel je

m’intéresse. Je me dis simplement : cet objet est dans le temps et cette

appartenance au temps est saisie par moi comme incapable de se réfléchir parce

que alors ce qui se

[0019]

réfléchit pour moi c’est l’objet comme outil dans le monde,

comme signification permanente du monde constitué. Je me borne alors à croire que

cette signification permanente peut changer, qu’elle peut se transporter à d’autres

objets qui ne sont pas maintenant dans le champ de conscience, mais qui

appartiennent également au monde permanent dans lequel tous les sens et tous les

objets coexistent. J’affirme simplement aussi que cette signification existante renvoie

à une autre signification existante déjà constituée. Mais comme l’objet est alors visé

comme outil, j’enferme en lui tout l’horizon par lequel il est constitué – et l’histoire de

cet horizon reste totalement implicite = i.e. que l’histoire n’apparaît pas du tout alors

comme horizon de l’objet – elle n’est pas, pour l’objet, l’implicite problématique dans

lequel il se constitue comme contenu significatif. L’histoire est alors seulement la pure

neutralité de la succession dans laquelle les objets arrivent comme des évènements.

Parce que la conscience vit de sa vie "empirique" au milieu d’objets constitués, elle

ne pense pas du tout son histoire comme accès vers la constitution, mais bien plutôt

comme contrecoup de cette constitution. La signification de l’objet comme outil

absorbe et enveloppe à tel point sa présence que cette présence n’est plus vécue

que comme la manifestation ponctuelle d’une signification toute prête.

[0019]

réfléchit pour moi c’est l’objet comme outil dans le monde,

comme signification permanente du monde constitué. Je me borne alors à croire que

cette signification permanente peut changer, qu’elle peut se transporter à d’autres

objets qui ne sont pas maintenant dans le champ de conscience, mais qui

appartiennent également au monde permanent dans lequel tous les sens et tous les

objets coexistent. J’affirme simplement aussi que cette signification existante renvoie

à une autre signification existante déjà constituée. Mais comme l’objet est alors visé

comme outil, j’enferme en lui tout l’horizon par lequel il est constitué – et l’histoire de

cet horizon reste totalement implicite = i.e. que l’histoire n’apparaît pas du tout alors

comme horizon de l’objet – elle n’est pas, pour l’objet, l’implicite problématique dans

lequel il se constitue comme contenu significatif. L’histoire est alors seulement la pure

neutralité de la succession dans laquelle les objets arrivent comme des évènements.

Parce que la conscience vit de sa vie "empirique" au milieu d’objets constitués, elle

ne pense pas du tout son histoire comme accès vers la constitution, mais bien plutôt

comme contrecoup de cette constitution. La signification de l’objet comme outil

absorbe et enveloppe à tel point sa présence que cette présence n’est plus vécue

que comme la manifestation ponctuelle d’une signification toute prête.

La conscience de la passivité du temps, et par là, de son caractère unilinéaire et successif,

apparaît donc liée à l’appréhension de la “ choséité ” de l’objet. L’objet apparaît comme chose

sous trois conditions 1°) il est spécifié d’une manière univoque par sa signification 2°) il

renvoie, en tant qu’unité, à une totalité ouverte de significations constituées 3°) il subsiste en

tant que tel comme un noyau transcendant de toutes les significations qui le spécifient, et dans

l’affirmation de ce noyau la conscience se repose comme dans ce qui constitue, pour elle,

l’origine de la présence de l’objet. C’est à cette triple condition seulement qu’il est saisi

[0020]

comme défini dans un monde d’objets définis. La conscience alors, présente au monde dans la

perspective de cet objet, le visant comme chose, saisit son expérience comme constituée des

choses que cette chose enveloppe, et sa propre temporalité se remplit alors de la multiplicité

des choses et de leurs perspectives. Le temps apparaît alors comme constitué des choses qui le

remplissent.

[0020]

comme défini dans un monde d’objets définis. La conscience alors, présente au monde dans la

perspective de cet objet, le visant comme chose, saisit son expérience comme constituée des

choses que cette chose enveloppe, et sa propre temporalité se remplit alors de la multiplicité

des choses et de leurs perspectives. Le temps apparaît alors comme constitué des choses qui le

remplissent.

Mais l’historicité du champ originaire de l’existence ne peut se présenter de cette manière successive. En effet dans ce champ les objets ne sont pas saisis comme des choses constituées, mais chacun, ouvert sur la multiplicité des autres, n’atteint la spécificité de l’existence déterminée que dans ce chemin qui le conduit au sens des autres.

Pas davantage ce champ ne pourra se confondre avec la coexistence spatiale, avec l’étendue, telle qu’elle apparaît, non certes à la conscience perceptive considérée dans la totalité de sa dialectique et la naïveté de son déploiement, mais à cette forme de conscience analytique qui accompagne, comme un dédoublement de soi, toute conscience percevante.

Je perçois le monde. Ce qui veut dire que je vis ma perception comme un ensemble de

gestes et attitudes par lesquels moi-même je suis situé parmi des objets dont la totalité est

étalée devant moi. Certes, ce champ de ma perception, est pour moi plein de valeurs

singulières : les chemins tracés devant moi par mes actes et mes gestes, me sont révélés à

travers le monde qui me les renvoie comme l’urgence de ces actes et l’exigence de ces gestes

(cf. les travaux des psychologues de la forme : espace hodologique). Mais ces chemins ne sont

pas créés par mes gestes. Ils subsistent devant moi comme ensemble déjà constitué où les

objets vont se distribuer et prendre un sens. C’est à cette condition seulement que je peux me

conduire dans le monde comme dans quelque chose de perçu et dire par exemple : pour

monter au premier, il me faut emprunter l’escalier. L’ensemble escalier-1e étage forme

[0021]

ici un bloc dans lequel mon acte va s’insérer. Lorsque je gravis les marches, j’ai conscience de

remplir le vide d’une exigence. Le monde appelle l’acte – mais l’acte ne constitue nullement

le monde comme existant. Ainsi, considérer le champ de ma perception comme ensemble des

chemins ouverts devant moi et organisés devant moi, c’est saisir ce champ comme déjà

constitué dans le monde, comme transcendant par rapport aux gestes dont l’architecture lui

donne pourtant tout son sens. Cette organisation perceptive sera donc la plupart du temps

vécue par la conscience comme passive. En elle la conscience éprouvera la révélation du

monde : il lui semblera se déverser en elle parce que les actes par lesquels elle vise les objets

s’intègreront dans des cheminements pré-constitués. Bien qu’elle soit conscience du monde, la

conscience perceptive, en tant que telle précisément, se masque à elle-même la structure de sa

propre mondanéité, parce qu’elle est donnée dans un monde tout constitué. Sens d’un monde

visé, elle n’a pas conscience d’être accès vers ce sens. De là vient que tout ce qui est vécu par

la conscience comme enveloppé dans la forme pré-constituée de ce monde perçu est saisi par

elle comme tout achevé : l’inachèvement même apparaît comme ce qui est destiné à s’inscrire

dans cette totalité achevée des significations co-présentes. A plus forte raison l’espace

analytique comme milieu indifférencié des formes géométriques apparaîtra-t-il comme livré

dans la totalité de sa nature objective à la conscience du monde. Mais si la conscience éprouve

ainsi la passivité de sa situation spatiale, c’est encore parce qu’elle n’accède à cette situation

qu’à travers la transcendance de la chose visée dans l’unité d’une signification objective

définie.

[0021]

ici un bloc dans lequel mon acte va s’insérer. Lorsque je gravis les marches, j’ai conscience de

remplir le vide d’une exigence. Le monde appelle l’acte – mais l’acte ne constitue nullement

le monde comme existant. Ainsi, considérer le champ de ma perception comme ensemble des

chemins ouverts devant moi et organisés devant moi, c’est saisir ce champ comme déjà

constitué dans le monde, comme transcendant par rapport aux gestes dont l’architecture lui

donne pourtant tout son sens. Cette organisation perceptive sera donc la plupart du temps

vécue par la conscience comme passive. En elle la conscience éprouvera la révélation du

monde : il lui semblera se déverser en elle parce que les actes par lesquels elle vise les objets

s’intègreront dans des cheminements pré-constitués. Bien qu’elle soit conscience du monde, la

conscience perceptive, en tant que telle précisément, se masque à elle-même la structure de sa

propre mondanéité, parce qu’elle est donnée dans un monde tout constitué. Sens d’un monde

visé, elle n’a pas conscience d’être accès vers ce sens. De là vient que tout ce qui est vécu par

la conscience comme enveloppé dans la forme pré-constituée de ce monde perçu est saisi par

elle comme tout achevé : l’inachèvement même apparaît comme ce qui est destiné à s’inscrire

dans cette totalité achevée des significations co-présentes. A plus forte raison l’espace

analytique comme milieu indifférencié des formes géométriques apparaîtra-t-il comme livré

dans la totalité de sa nature objective à la conscience du monde. Mais si la conscience éprouve

ainsi la passivité de sa situation spatiale, c’est encore parce qu’elle n’accède à cette situation

qu’à travers la transcendance de la chose visée dans l’unité d’une signification objective

définie.

Donc le champ fondamental d’existence,

[0022]

qui a été défini par nous comme pré-objectif, comme pré-existant à toute spécification du champ et comme révélant a priori, dans

cette indifférenciation le sens originaire de l’existence, ne peut se présenter lui-même comme

champ spatial, puisque la condition par laquelle est possible la représentation dans l’espace

(unité et transcendance de l’objet) n’est pas nécessairement réalisée en lui.

[0022]

qui a été défini par nous comme pré-objectif, comme pré-existant à toute spécification du champ et comme révélant a priori, dans

cette indifférenciation le sens originaire de l’existence, ne peut se présenter lui-même comme

champ spatial, puisque la condition par laquelle est possible la représentation dans l’espace

(unité et transcendance de l’objet) n’est pas nécessairement réalisée en lui.

Ainsi, pour reprendre ce qui précède, nous dirons que toute conscience est originairement conscience de son corps. Que par là elle se manifeste comme conscience dans le monde, i.e. comme champ de coexistence et domaine de déploiement historique. Que ce domaine, enveloppé dans la présence du corps propre et de la mondanéité originaire, n’est pas saisi comme plein d’objets spécifiés dans leur unité, mais qu’il est cependant implicitement présent dans tout objet comme son terrain de constitution ; que par conséquent il n’est proprement ni l’espace ni le temps, mais une forme d’organisation de l’expérience plus primitive encore.

Il ne nous appartient pas ici, dans une introduction à la problématique de la réflexion, de décrire cette existence originaire de la conscience et le champ où elle se déploie. Il nous suffisait d’indiquer qu’en elle toute conscience apparaît comme située, mais que cette situation, justement parce qu’elle échappe à la distinction des objets dans le temps et dans l’espace constitués, n’est pas celle d’une chose parmi d’autres choses. La conscience, parce qu’elle peut se révéler comme conscience originaire dans le monde, apparaît comme transcendante à sa propre situation comme conscience du monde constitué. Nous ajouterons encore, comme une conséquence des analyses précédentes, que la conscience dans sa situation fondamentale ignore la différence du temps et de l’espace, puisqu’elle ignore le sens objectif des choses dont le temps et l’espace ne sont que l’ordre et la connexion.

[0023]

3°) L’expérience consciente comme domaine d’appartenance de l’"ego".

[0023]

3°) L’expérience consciente comme domaine d’appartenance de l’"ego".

Dans tout ce qui précède j’ai parlé indifféremment de la conscience ou de ma conscience – du corps ou de mon corps. Chaque fois que j’ai décrit la situation fondamentale de la conscience, j’ai reçu cette situation comme universellement déterminée par ma description – i.e. la conscience située n’était pas proprement la mienne, mais je saisissais cette situation à la fois comme la mienne et comme celle d’autrui. Pourtant, j’en parlais à la première personne, et son sens universel ne m’était accessible que dans la mesure où il m’était particulièrement livré à travers ma situation propre. Or cette révélation de l’universel pour moi, je l’ai acceptée naïvement comme allant de soi, et comme la marque précisément de la situation fondamentale de la conscience.

Il convient maintenant de s’interroger méthodiquement sur le sens de cette démarche et de se demander sur quoi elle se fonde.

Remarquons d’abord qu’une telle recherche est, par sa nature, totalement distincte des précédentes et que, seule, elle est vraiment philosophique.

Son point de départ repose sur l’adhésion spontanée de la conscience à son champ

immédiat d’existence. Les précédentes analyses acceptaient la présentation de ce champ

comme la vérité sur la conscience. La description du corps propre, du champ de coexistence

conjoint, pouvait alors se dérouler avec tous les degrés de certitude que la conscience pouvait

atteindre à ce niveau immédiat. Mais jamais la conscience ne s’est encore apparue à elle

même comme devant mettre en question une telle certitude. Or maintenant il faut soumettre

cette certitude à l’épreuve d’un examen méthodique. Il ne suffit plus de vivre et de se voir

vivre cette adhésion spontanée à un champ d’existence : il faut aussi se demander : qui est-ce

qui vit ? Dès que cette question se pose la conscience cesse de vivre

[0024]

enveloppée dans son champ immédiat, au milieu du terrain constitutif et pré-objectif des choses. Elle est alors

obligée de se prendre elle-même pour objet et de s’accorder en tant que telle un privilège : dès

lors l’ego dont la certitude apparaissait naturelle va devenir pour la conscience un objet

problématique, et le monde même, au lieu d’apparaître comme champ immédiat, apparaîtra

comme le milieu d’éclosion d’une série de problèmes dont la solution engagera, pour la

conscience, le sort de sa vérité et la valeur de la certitude. C’est pourquoi la question qui se

pose maintenant : (comment l’ego naturel va-t-il s’approprier son expérience ?) enveloppe une

question plus fondamentale encore : comment pour une conscience réfléchissante l’ego et le

monde peuvent-ils être constitués comme des objets d’évidence fondamentale et de certitude

absolue ?

[0024]

enveloppée dans son champ immédiat, au milieu du terrain constitutif et pré-objectif des choses. Elle est alors

obligée de se prendre elle-même pour objet et de s’accorder en tant que telle un privilège : dès

lors l’ego dont la certitude apparaissait naturelle va devenir pour la conscience un objet

problématique, et le monde même, au lieu d’apparaître comme champ immédiat, apparaîtra

comme le milieu d’éclosion d’une série de problèmes dont la solution engagera, pour la

conscience, le sort de sa vérité et la valeur de la certitude. C’est pourquoi la question qui se

pose maintenant : (comment l’ego naturel va-t-il s’approprier son expérience ?) enveloppe une

question plus fondamentale encore : comment pour une conscience réfléchissante l’ego et le

monde peuvent-ils être constitués comme des objets d’évidence fondamentale et de certitude

absolue ?

Pour répondre à une telle question il faut reprendre l’examen de la conscience vécue et de son champ, mais éclairer fondamentalement chaque forme dans le champ en projetant en lui la lumière de la conscience réfléchissante.

a) Le cogito et le problème de l’existence.

Au début de ce chapitre nous avons admis comme une évidence que la conscience connaît immédiatement son existence, et qu’en cela elle est conscience d’un corps et d’une situation fondamentale dans le monde : i.e. historicité. Mais le cogito tel que nous l’avons appréhendé alors restait pour nous un objet naturel. C’est-à-dire que cette adhésion de la conscience à elle- même à travers tous ses objets était affirmée comme condition de prise de conscience du monde. Mais cette condition est restée implicite. La conscience ne s’est pas réfléchie en elle- même pour déterminer le mode d’évidence du Cogito. L’ayant reçu naïvement comme vérité première, elle ne l’a pas constitué comme tel.

Il importe maintenant d’en exprimer tout le sens d’une

[0025]

manière explicite.

[0025]

manière explicite.

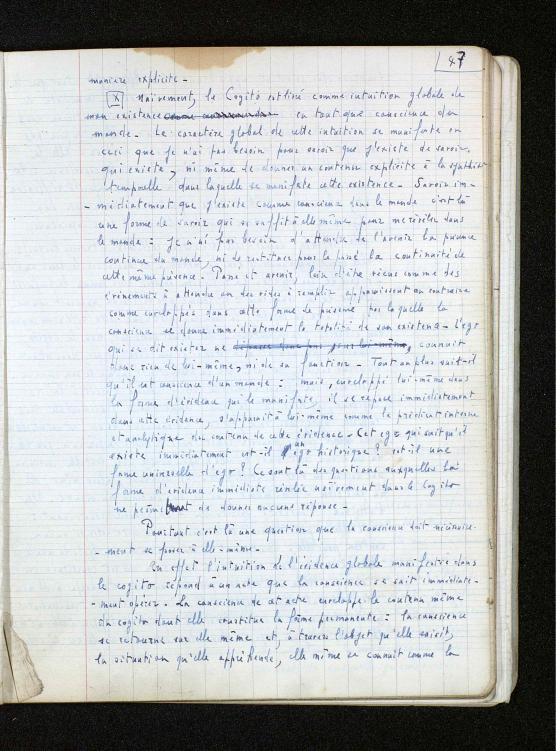

Naïvement, le Cogito est livré comme intuition globale de mon existence en tant que conscience du monde. Le caractère global de cette intuition se manifeste en ceci que je n’ai pas besoin pour savoir que j’existe de savoir qui existe, ni même de donner un contenu explicite à la synthèse temporelle dans laquelle se manifeste cette existence. Savoir immédiatement que j’existe comme conscience dans le monde, c’est là une forme de savoir qui se suffit à elle-même pour me révéler dans le monde : je n’ai pas besoin d’attendre de l’avenir la présence continue du monde, ni de restituer pour le passé la continuité de cette même présence. Passé et avenir, loin d’être vécus comme des évènements à attendre où des vides à remplir, apparaissent au contraire comme enveloppés dans cette forme de présence par laquelle la conscience se donne immédiatement la totalité de son existence – l’ego qui se dit exister ne connaît donc rien de lui-même, ni de sa fonction. Tout au plus sait-t-il qu’il est conscience d’un monde : mais, enveloppé lui-même dans la forme d’évidence qui le manifeste, il se repose immédiatement dans cette évidence, s’apparaît à lui-même comme le prédicat interne et analytique du contenu de cette évidence. Cet ego qui sait qu’il existe immédiatement est-il un ego historique ? Est-il une forme universelle d’ego ? Ce sont là des questions auxquelles la forme d’évidence immédiate révélée naïvement dans le Cogito ne permet de donner aucune réponse.

Pourtant c’est là une question que la conscience doit nécessairement se poser à elle-même.

En effet, l’intuition de l’évidence globale manifestée dans le Cogito répond à un acte que la

conscience se sait immédiatement opérer. La conscience de cet acte enveloppe le contenu

même du Cogito dont elle constitue la forme permanente : la conscience se retourne sur elle-

même et, à travers l’objet qu’elle saisit, la situation qu’elle appréhende, elle-même se connaît

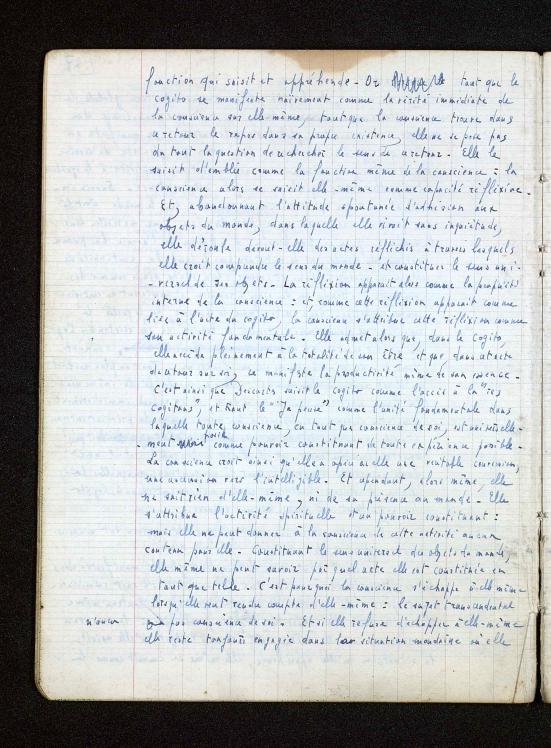

comme la fonction qui saisit et appréhende. Or tant que le Cogito se manifeste naïvement

comme la

[0026]

vérité immédiate de la conscience sur elle-même, tant que la conscience

trouve dans ce retour le repos dans sa propre existence, elle ne se pose pas du tout la question

de rechercher le sens de ce retour. Elle le saisit d’emblée comme la fonction même de la

conscience : la conscience alors se saisit elle-même comme capacité réflexive. Et,

abandonnant l’attitude spontanée d’adhésion aux objets du monde dans laquelle elle vivait

sans inquiétude, elle déroule devant-elle des actes réfléchis à travers lesquels elle croit

comprendre le sens du monde, et constituer le sens universel de ses objets. La réflexion

apparaît alors comme la propriété interne de la conscience ; et, comme cette réflexion apparaît

comme liée à l’acte du Cogito, la conscience s’attribue cette réflexion comme son activité

fondamentale. Elle admet alors que, dans le Cogito, elle accède pleinement à la totalité de son

être et que, dans cet acte de retour sur soi, se manifeste la productivité même de son essence.

C’est ainsi que Descartes saisit le Cogito comme l’accès à la "res cogitans", et Kant le "je

pense" comme l’unité fondamentale dans laquelle toute conscience, en tant que conscience de

soi, est universellement posée comme pouvoir constituant de toute expérience possible. La

conscience croit ainsi qu’elle a opéré

[0026]

vérité immédiate de la conscience sur elle-même, tant que la conscience

trouve dans ce retour le repos dans sa propre existence, elle ne se pose pas du tout la question

de rechercher le sens de ce retour. Elle le saisit d’emblée comme la fonction même de la

conscience : la conscience alors se saisit elle-même comme capacité réflexive. Et,

abandonnant l’attitude spontanée d’adhésion aux objets du monde dans laquelle elle vivait

sans inquiétude, elle déroule devant-elle des actes réfléchis à travers lesquels elle croit

comprendre le sens du monde, et constituer le sens universel de ses objets. La réflexion

apparaît alors comme la propriété interne de la conscience ; et, comme cette réflexion apparaît

comme liée à l’acte du Cogito, la conscience s’attribue cette réflexion comme son activité

fondamentale. Elle admet alors que, dans le Cogito, elle accède pleinement à la totalité de son

être et que, dans cet acte de retour sur soi, se manifeste la productivité même de son essence.

C’est ainsi que Descartes saisit le Cogito comme l’accès à la "res cogitans", et Kant le "je

pense" comme l’unité fondamentale dans laquelle toute conscience, en tant que conscience de

soi, est universellement posée comme pouvoir constituant de toute expérience possible. La

conscience croit ainsi qu’elle a opéré  [0027]

s’apparaît originairement : le sujet transcendantal apparaîtra comme l’unité idéale de l’expérience,

condition purement logique, objet privilégié, mais non comme la dimension intérieure

constitutive de cette expérience. Dans ces conditions ne faut-il pas dire que la conscience

retrouve, pour ainsi dire en aveugle, au moment où elle croit être arrivée au terme de sa

recherche, le problème qui lui fut masqué dès le point de départ, lorsqu’elle adhérait

spontanément à l’évidence du Cogito et qu’elle saisissait l’immédiateté de l’acte par lequel la

conscience se retourne vers elle-même ?

[0027]

s’apparaît originairement : le sujet transcendantal apparaîtra comme l’unité idéale de l’expérience,

condition purement logique, objet privilégié, mais non comme la dimension intérieure

constitutive de cette expérience. Dans ces conditions ne faut-il pas dire que la conscience

retrouve, pour ainsi dire en aveugle, au moment où elle croit être arrivée au terme de sa

recherche, le problème qui lui fut masqué dès le point de départ, lorsqu’elle adhérait

spontanément à l’évidence du Cogito et qu’elle saisissait l’immédiateté de l’acte par lequel la

conscience se retourne vers elle-même ?

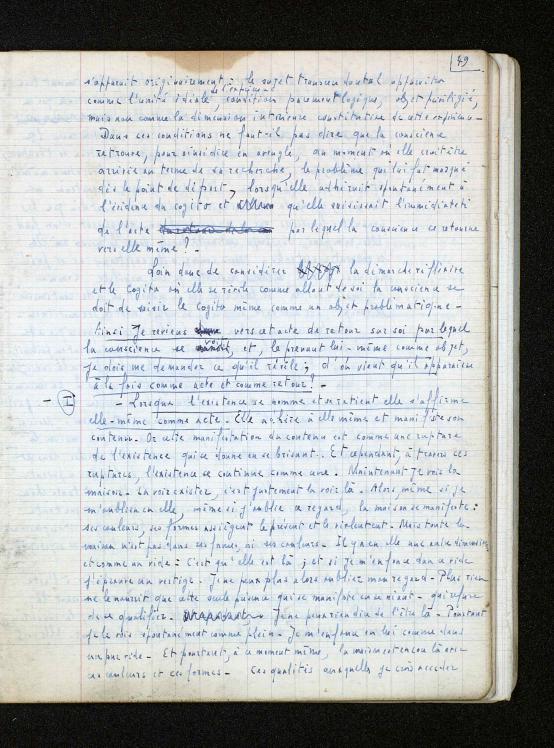

Loin donc de considérer la démarche réflexive et le Cogito où elle se révèle comme allant de soi, la conscience se doit de saisir le Cogito même comme un objet problématique. Ainsi je reviens vers cet acte de retour sur soi par lequel la conscience se voit, et, le prenant lui-même comme objet, je dois me demander ce qu’il révèle ; d’où vient qu’il apparaisse à la fois comme acte et comme retour ?

I) Lorsque l’existence se nomme et se retient elle s’affirme elle-même comme acte. Elle

adhère à elle-même et manifeste son contenu. Or cette manifestation du contenu est comme

une rupture de l’existence qui se donne en se brisant. Et cependant, à travers ces ruptures,

l’existence se continue comme une. Maintenant je vois la maison. La voir exister, c’est

justement la voir là. Alors, même si je m’oublie en elle, même si j’oublie ce regard, la maison

se manifeste : ses couleurs, ses formes assiègent le présent et le violentent. Mais toute la

maison n’est pas dans ses formes, ni ses couleurs. Il y a en elle une autre dimension et comme

un vide : c’est qu’elle est là ; et si je m’enfonce dans ce vide, j’éprouve un vertige. Je ne peux

plus alors oublier mon regard. Plus rien ne le nourrit que cette seule présence qui se manifeste

en se niant – qui refuse de se qualifier. Je ne peux rien dire de l’être-là. Pourtant je le vois

spontanément comme plein. Je m’enfonce en lui comme dans un pur vide. Et pourtant, à ce

moment même, la maison est encore là avec ces couleurs et ces formes. Ces qualités

auxquelles je crois accéder

[0028]

d’une manière familière existent donc : c’est dire qu’elles

trouvent leur racine dans le fond indicible de l’être-là. Cette existence qui se manifeste n’est

donc pas comme une toile peinte : si je gratte la peinture, il restera encore la toile, qui sera là.

Au contraire je ne peux gratter le contenu de l’existence, sans m’enfouir dans le vide de

l’existence même. Et ce vide n’est pas rien. Il est présent dans le contenu lui-même comme la

dimension de sa présence. C’est dire que les propriétés familières que je vois dans les choses

surgissent d’un fond. Elles rompent leur propre continuité banale dans la mesure où elles se

donnent

[0028]

d’une manière familière existent donc : c’est dire qu’elles

trouvent leur racine dans le fond indicible de l’être-là. Cette existence qui se manifeste n’est

donc pas comme une toile peinte : si je gratte la peinture, il restera encore la toile, qui sera là.

Au contraire je ne peux gratter le contenu de l’existence, sans m’enfouir dans le vide de

l’existence même. Et ce vide n’est pas rien. Il est présent dans le contenu lui-même comme la

dimension de sa présence. C’est dire que les propriétés familières que je vois dans les choses

surgissent d’un fond. Elles rompent leur propre continuité banale dans la mesure où elles se

donnent

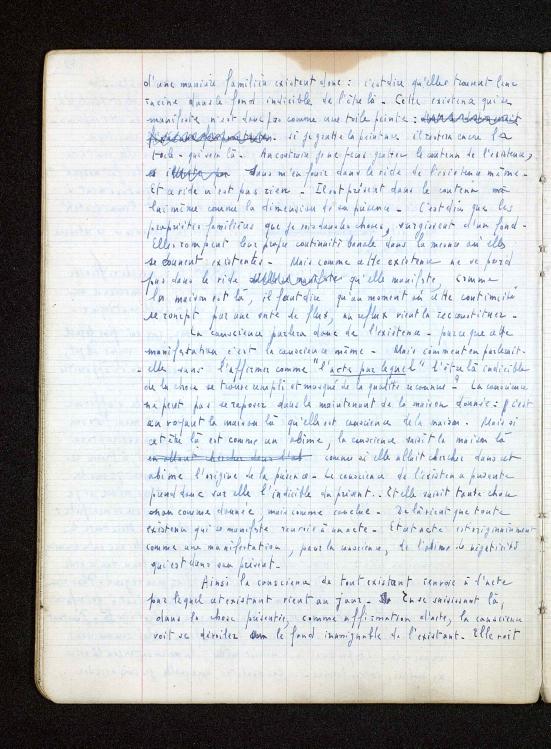

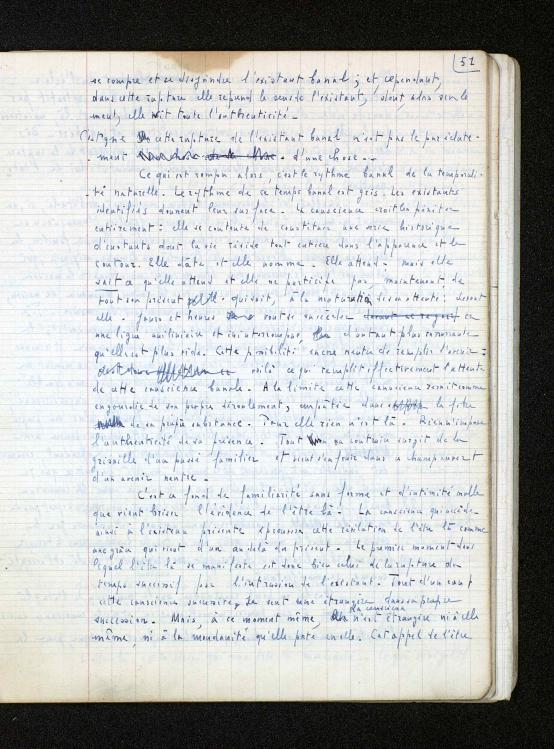

La conscience parlera donc de l’existence, parce que cette manifestation c’est la conscience même. Mais comment en parlerait-elle sans l’affirmer comme “ l’acte par lequel ” l’être-là indicible de la chose se trouve rempli et masqué de la qualité reconnue ? La conscience ne peut pas se reposer dans le maintenant de la maison donnée : c’est en voyant la maison là qu’elle est conscience de la maison. Mais si cet être-là est comme un abîme, la conscience saisit la maison là comme si elle allait chercher dans cet abîme l’origine de la présence. La conscience de l’existence présente prend donc sur elle l’indicible du présent. Et elle saisit tout chose non comme donnée, mais comme conclue. De là vient que toute existence qui se manifeste renvoie à un acte. Et cet acte est originairement comme une manifestation, pour la conscience, de l’abîme de négativité qui est dans son présent.

Ainsi la conscience de tout existant renvoie à l’acte par lequel cet existant vient au

jour. En se saisissant là, dans la chose présentée, comme affirmation d’acte, la conscience voit

se dévoiler le fond inassignable de l’existant. Elle voit

[0029]

se rompre et se disjoindre l’existant banal ; et, cependant, dans cette rupture elle reprend le sens de l’existant, dont, alors

seulement, elle voit toute l’authenticité.

[0029]

se rompre et se disjoindre l’existant banal ; et, cependant, dans cette rupture elle reprend le sens de l’existant, dont, alors

seulement, elle voit toute l’authenticité.

C’est que cette rupture de l’existant banal n’est pas le pur éclatement d’une chose.

Ce qui est rompu alors, c’est le rythme banal de la temporalité naturelle. Le rythme de ce temps banal est gris. Les existants identifiés donnent leur surface. La conscience croit les pénétrer entièrement : elle se contente de constituer une série historique d’instants dont la vie réside tout entière dans l’apparence et le contour. Elle date et elle nomme. Elle attend ; mais elle sait ce qu’elle attend et elle ne participe pas, maintenant, de tout son présent qui sait, à la maturation de son attente : devant elle jours et heures vont se succéder en une ligne unilinéaire et ininterrompue, d’autant plus rassurante qu’elle est plus vide. Cette possibilité encore neutre de remplir l’avenir, voilà ce qui remplit effectivement l’attente de cette conscience banale. A la limite, cette conscience serait comme engourdie de son propre déroulement, empâtée dans la fibre de sa propre substance. Pour elle rien n’est là. Rien n’impose l’authenticité de sa présence. Tout au contraire surgit de la grisaille d’un passé familier et vient s’enfouir dans ce champ ouvert d’un avenir neutre.

C’est ce fond de familiarité sans forme et d’intimité molle que vient briser l’évidence

de l’être-là. La conscience qui accède ainsi à l’existence présente éprouvera cette révélation de

l’être-là comme une grâce qui vient d’un au-delà du présent. Le premier moment dans lequel

l’être-là se manifeste est donc bien celui de la rupture du temps successif par l’intrusion de

l’existant. Tout d’un coup, cette conscience successive se sent une étrangère dans sa propre

succession. Mais, à ce moment même, la conscience n’est étrangère ni à elle même, ni à la

mondanéité qu’elle porte en elle. Cet appel de l’être-

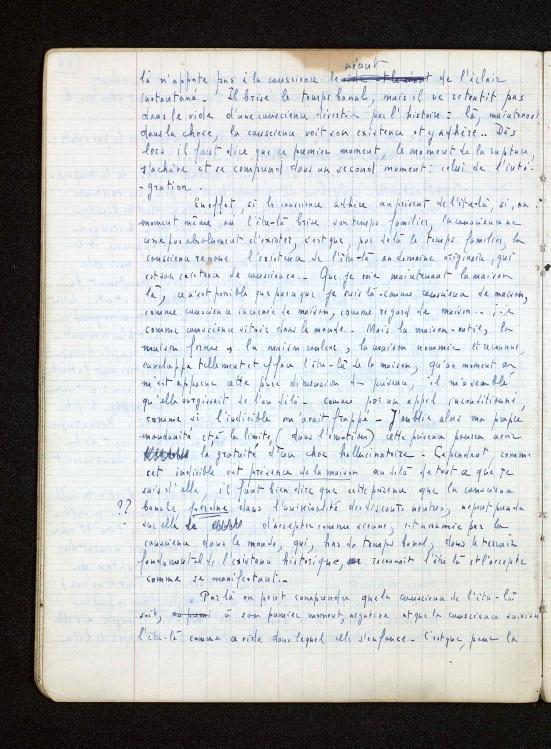

[0030]

là n’apporte pas à la conscience le

néant de l’éclair instantané. Il brise le temps banal, mais il ne retentit pas dans le vide d’une

conscience désertée par l’histoire : là, maintenant, dans la chose, la conscience voit son

existence et y adhère… Dès lors il faut dire que ce premier moment, le moment de la rupture,

s’achève et se comprend dans un second moment : celui de l’intégration

En effet, si la conscience adhère au présent de l’être là, si, au moment même où l’être

là brise son temps familier, la conscience ne cesse pas absolument d’exister, c’est que, par-

delà le temps familier, la conscience renoue l’existence de l’être-là au domaine originaire, qui

est son existence de conscience. Que je voie maintenant la maison là, ce n’est possible que

parce que je suis là, comme conscience de maison, comme conscience incarnée de maison,

comme regard de maison … i.e. comme conscience située de monde. Mais la maison-outil, la

maison forme, la maison couleur, la maison nommée et reconnue, enveloppe tellement et

efface l’être-là de la maison, qu’au moment où m’est apparue cette pure dimension de

présence, il m’a semblé qu’elle surgissait de l’au-delà comme par un appel inconditionné,

comme si l’indicible m’avait frappé. J’oublie alors ma propre mondanéité et à la limite (dans

l’émotion) cette présence pourra avoir la gratuité d’un choc hallucinatoire. Cependant, comme

cet indicible est présence de maison au-delà de tout ce que je sais d’elle, il faut bien dire que

cette présence que la conscience banale, perdue

[0030]

là n’apporte pas à la conscience le

néant de l’éclair instantané. Il brise le temps banal, mais il ne retentit pas dans le vide d’une

conscience désertée par l’histoire : là, maintenant, dans la chose, la conscience voit son

existence et y adhère… Dès lors il faut dire que ce premier moment, le moment de la rupture,

s’achève et se comprend dans un second moment : celui de l’intégration

En effet, si la conscience adhère au présent de l’être là, si, au moment même où l’être

là brise son temps familier, la conscience ne cesse pas absolument d’exister, c’est que, par-

delà le temps familier, la conscience renoue l’existence de l’être-là au domaine originaire, qui

est son existence de conscience. Que je voie maintenant la maison là, ce n’est possible que

parce que je suis là, comme conscience de maison, comme conscience incarnée de maison,

comme regard de maison … i.e. comme conscience située de monde. Mais la maison-outil, la

maison forme, la maison couleur, la maison nommée et reconnue, enveloppe tellement et

efface l’être-là de la maison, qu’au moment où m’est apparue cette pure dimension de

présence, il m’a semblé qu’elle surgissait de l’au-delà comme par un appel inconditionné,

comme si l’indicible m’avait frappé. J’oublie alors ma propre mondanéité et à la limite (dans

l’émotion) cette présence pourra avoir la gratuité d’un choc hallucinatoire. Cependant, comme

cet indicible est présence de maison au-delà de tout ce que je sais d’elle, il faut bien dire que

cette présence que la conscience banale, perdue

Par là on peut comprendre que la conscience de l’être-là soit, à son premier moment,

négative et que la conscience saisisse l’être-là comme ce vide dans lequel elle s’enferme.

C’est que, pour la

[0031]

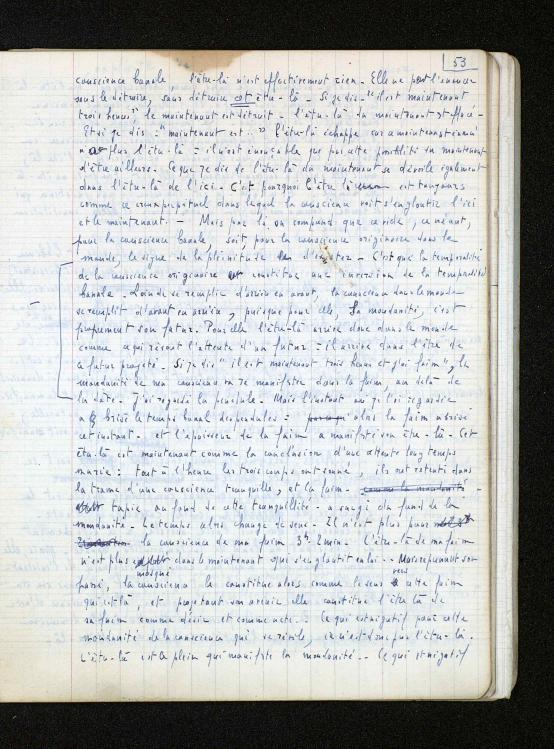

conscience banale, l’être-là n’est effectivement rien. Elle ne peut

l’énoncer sans le détruire, sans détruire cet être-là. Si je dis : “ il est maintenant trois heures ”,

le maintenant est détruit, l’être-là du maintenant est effacé. Et si je dis : “ maintenant est… ”,

l’être-là échappe car ce maintenant énoncé n’est plus l’être-là : il n’est énonçable que par cette

possibilité du maintenant d’être ailleurs. Ce que je dis de l’être-là du maintenant se dévoile

également dans l’être-là de l’ici. C’est pourquoi l’être-là est toujours comme ce creux

perpétuel dans lequel la conscience voit s’engloutir l’ici et le maintenant. Mais par là on

comprend que ce vide, ce néant, pour la conscience banale, soit, pour la conscience originaire

dans le monde, le signe de la plénitude d’exister. C’est que la temporalité de la conscience

originaire constitue une inversion de la temporalité banale. Loin de se remplir d’arrière en

avant, la conscience dans le monde se remplit d’avant en arrière, puisque pour elle, la

mondanéité, c’est proprement son futur. Pour elle l’être-là arrive donc dans le monde comme

ce qui résout l’attente d’un futur : il arrive dans l’être de ce futur projeté. Si je dis : “ il est

maintenant trois heures et j’ai faim ”, la mondanéité de ma conscience va se manifester dans la

faim, au-delà de la date. J’ai regardé la pendule. Mais l’instant où je l’ai regardée a brisé le

temps banal des pendules : alors la faim a brisé cet instant, et l’épaisseur de la faim a

manifesté son être-là. Cet être-là est maintenant comme la conclusion d’une attente longtemps

mûrie : tout à l’heure les trois coups ont sonné, ils ont retenti dans la trame d’une conscience

tranquille, et la faim, tapie au fond de cette tranquillité, a surgi du fond de la mondanéité. Le

temps alors change de sens. Il n’est plus pour la conscience de ma faim trois heures et deux

minutes. L’être-là de ma faim n’est plus masqué dans le maintenant qui s’engloutit en lui.

Mais reprenant son passé, la conscience le constitue alors comme le sens vers cette faim qui

est là, et projetant son avenir elle constitue l’être-là de sa faim comme désir et comme acte. Ce

qui est négatif pour cette mondanéité de la conscience qui se révèle, ce n’est donc pas l’être-

là. L’être-là est le plein qui manifeste la mondanéité. Ce qui est négatif

[0031]

conscience banale, l’être-là n’est effectivement rien. Elle ne peut

l’énoncer sans le détruire, sans détruire cet être-là. Si je dis : “ il est maintenant trois heures ”,

le maintenant est détruit, l’être-là du maintenant est effacé. Et si je dis : “ maintenant est… ”,

l’être-là échappe car ce maintenant énoncé n’est plus l’être-là : il n’est énonçable que par cette

possibilité du maintenant d’être ailleurs. Ce que je dis de l’être-là du maintenant se dévoile

également dans l’être-là de l’ici. C’est pourquoi l’être-là est toujours comme ce creux

perpétuel dans lequel la conscience voit s’engloutir l’ici et le maintenant. Mais par là on

comprend que ce vide, ce néant, pour la conscience banale, soit, pour la conscience originaire

dans le monde, le signe de la plénitude d’exister. C’est que la temporalité de la conscience

originaire constitue une inversion de la temporalité banale. Loin de se remplir d’arrière en

avant, la conscience dans le monde se remplit d’avant en arrière, puisque pour elle, la

mondanéité, c’est proprement son futur. Pour elle l’être-là arrive donc dans le monde comme

ce qui résout l’attente d’un futur : il arrive dans l’être de ce futur projeté. Si je dis : “ il est

maintenant trois heures et j’ai faim ”, la mondanéité de ma conscience va se manifester dans la

faim, au-delà de la date. J’ai regardé la pendule. Mais l’instant où je l’ai regardée a brisé le

temps banal des pendules : alors la faim a brisé cet instant, et l’épaisseur de la faim a

manifesté son être-là. Cet être-là est maintenant comme la conclusion d’une attente longtemps

mûrie : tout à l’heure les trois coups ont sonné, ils ont retenti dans la trame d’une conscience

tranquille, et la faim, tapie au fond de cette tranquillité, a surgi du fond de la mondanéité. Le

temps alors change de sens. Il n’est plus pour la conscience de ma faim trois heures et deux

minutes. L’être-là de ma faim n’est plus masqué dans le maintenant qui s’engloutit en lui.

Mais reprenant son passé, la conscience le constitue alors comme le sens vers cette faim qui

est là, et projetant son avenir elle constitue l’être-là de sa faim comme désir et comme acte. Ce

qui est négatif pour cette mondanéité de la conscience qui se révèle, ce n’est donc pas l’être-

là. L’être-là est le plein qui manifeste la mondanéité. Ce qui est négatif

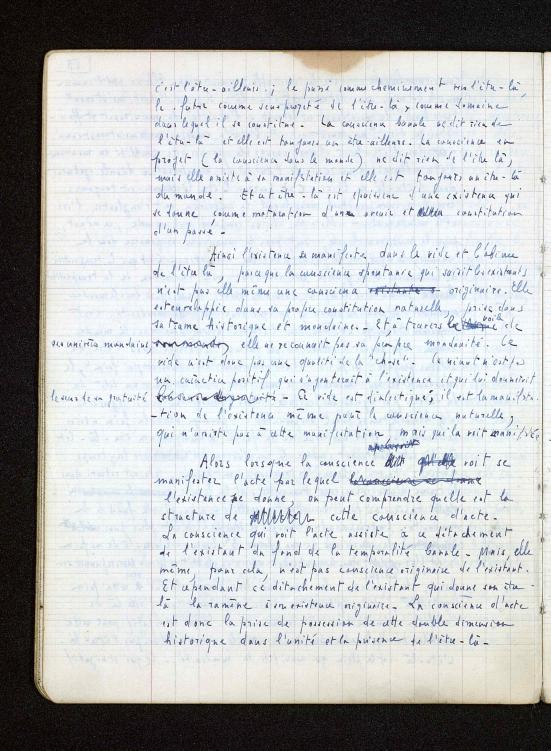

[0032]

c’est l’être-

ailleurs ; le passé comme cheminement vers l’être-là, le futur comme sens projeté de l’être-là,

comme domaine dans lequel il se constitue. La conscience banale ne dit rien de l’être-là et elle

est toujours un être-ailleurs. La conscience en projet (la conscience dans le monde) ne dit rien

de l’être-là, mais elle assiste à sa manifestation et elle est toujours un être-là du monde. Et cet

être-là est épaisseur d’une existence qui se donne comme maturation d’un avenir et

constitution d’un passé.

[0032]

c’est l’être-

ailleurs ; le passé comme cheminement vers l’être-là, le futur comme sens projeté de l’être-là,

comme domaine dans lequel il se constitue. La conscience banale ne dit rien de l’être-là et elle

est toujours un être-ailleurs. La conscience en projet (la conscience dans le monde) ne dit rien

de l’être-là, mais elle assiste à sa manifestation et elle est toujours un être-là du monde. Et cet

être-là est épaisseur d’une existence qui se donne comme maturation d’un avenir et

constitution d’un passé.

Ainsi l’existence se manifeste dans le vide et l’abîme de l’être-là, parce que la conscience spontanée qui saisit les existants n’est pas elle-même une conscience originaire. Elle est enveloppée dans sa propre constitution naturelle, prise dans sa trame historique et mondaine. Et, à travers le voile de ses univers mondains, elle ne reconnaît pas sa propre mondanéité. Ce vide n’est donc pas une qualité de la “ chose ”. Ce néant n’est pas un caractère positif qui s’ajouterait à l’existence et qui lui donnerait le sens de sa gratuité. Ce vide est dialectique ; il est la manifestation de l’existence même pour la conscience naturelle, qui n’assiste pas à cette manifestation, mais qui la voit manifestée.

Alors lorsque la conscience voit se manifester l’acte par lequel l’existence se donne, on

peut comprendre quelle est la structure de cette conscience d’acte. La conscience qui voit

l’acte assiste à ce détachement de l’existant du fond de la temporalité banale. Mais, elle-

même, pour cela, n’est pas conscience originaire de l’existant. Et cependant ce détachement

de l’existant qui donne son être-là la ramène à son existence originaire. La conscience d’acte

est donc la prise de possession de cette double dimension historique dans l’unité et la présence

de l’être-là

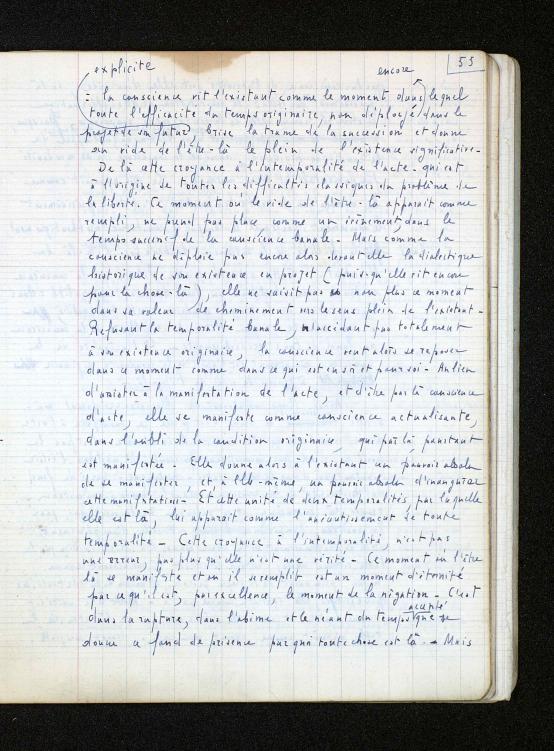

[0033]

: la conscience vit l’existant comme le moment dans lequel toute l’efficacité

du temps originaire, non déployé encore dans le projet de son futur explicite, brise la trame de

la succession et donne au vide de l’être-là le plein de l’existence significative. De là cette

croyance à l’intemporalité de l’acte qui est à l’origine de toutes les difficultés classiques du

problème de la liberté. Ce moment où le vide de l’être-là apparaît comme rempli ne prend pas

place, comme un événement, dans le temps successif de la conscience banale. Mais comme la

conscience ne déploie pas encore alors devant elle la dialectique historique de son existence

en projet (puisqu’elle vit encore pour la chose-là), elle ne saisit pas non plus ce moment dans

sa valeur de cheminement vers le sens plein de l’existant. Refusant la temporalité banale,

n’accédant pas totalement à son existence originaire, la conscience veut alors se reposer dans

ce moment comme dans ce qui est en soi et pour soi. Au lieu d’assister à la manifestation de

l’acte et d’être par là conscience d’acte, elle se manifeste comme conscience actualisante dans

l’oubli de la condition originaire qui par là pourtant est manifestée. Elle donne alors à

l’existant un pouvoir absolu de se manifester, et, à elle-même, un pouvoir absolu d’inaugurer

cette manifestation. Et cette unité de deux temporalités, par laquelle elle est là, lui apparaît

comme l’anéantissement de toute temporalité. Cette croyance à l’intemporalité n’est pas une

erreur, pas plus qu’elle n’est une vérité. Ce moment où l’être-là se manifeste et où il se remplit

est un moment d’éternité parce qu’il est, par excellence, le moment de la négation. C’est dans

la rupture, dans l’abîme et le néant du temps accepté que se donne ce fond de présence par

quoi toute chose est là. Mais

[0033]

: la conscience vit l’existant comme le moment dans lequel toute l’efficacité

du temps originaire, non déployé encore dans le projet de son futur explicite, brise la trame de

la succession et donne au vide de l’être-là le plein de l’existence significative. De là cette

croyance à l’intemporalité de l’acte qui est à l’origine de toutes les difficultés classiques du

problème de la liberté. Ce moment où le vide de l’être-là apparaît comme rempli ne prend pas

place, comme un événement, dans le temps successif de la conscience banale. Mais comme la

conscience ne déploie pas encore alors devant elle la dialectique historique de son existence

en projet (puisqu’elle vit encore pour la chose-là), elle ne saisit pas non plus ce moment dans

sa valeur de cheminement vers le sens plein de l’existant. Refusant la temporalité banale,

n’accédant pas totalement à son existence originaire, la conscience veut alors se reposer dans

ce moment comme dans ce qui est en soi et pour soi. Au lieu d’assister à la manifestation de

l’acte et d’être par là conscience d’acte, elle se manifeste comme conscience actualisante dans

l’oubli de la condition originaire qui par là pourtant est manifestée. Elle donne alors à

l’existant un pouvoir absolu de se manifester, et, à elle-même, un pouvoir absolu d’inaugurer

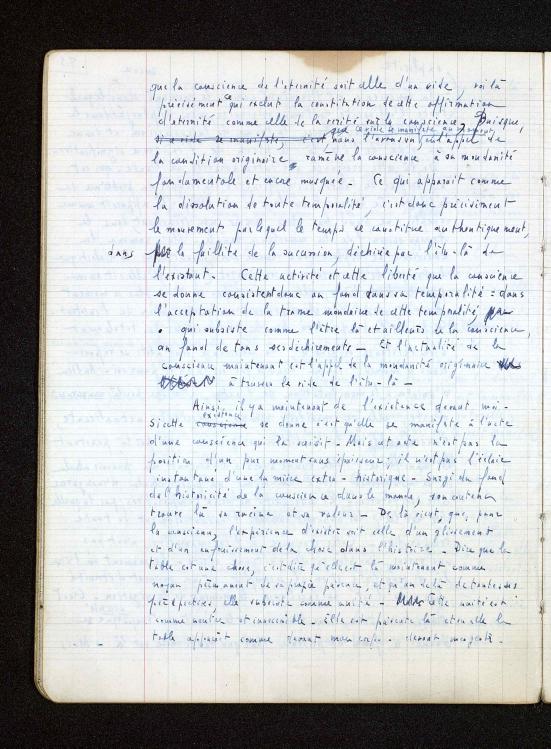

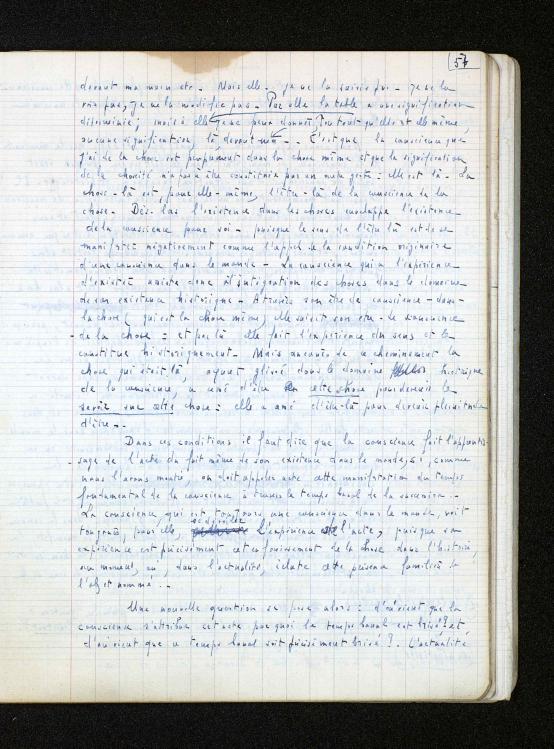

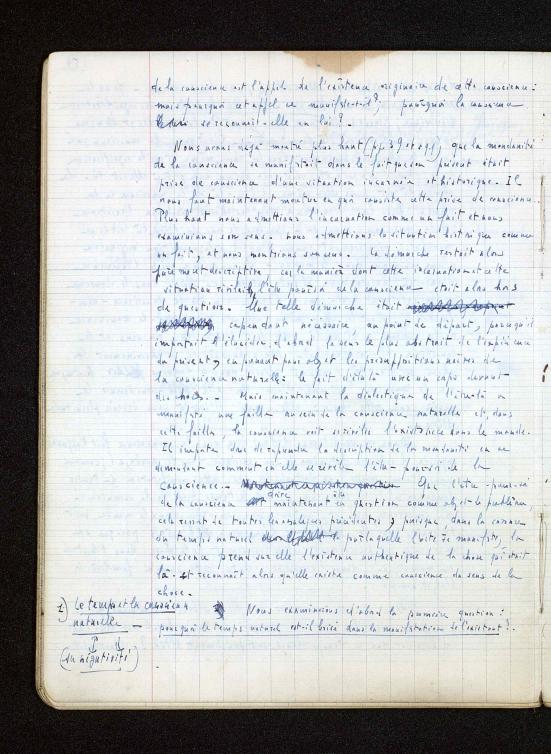

cette manifestation. Et cette unité de deux temporalités, par laquelle elle est là, lui apparaît